令和7年の論文式試験を解きながら考えたこと (3)

いつもありがとうございます

その後、特実の2通目の答案は2,023字だとギリギリ答案用紙4ページに収まらなかったので、最新バージョンでは記載をさらに減らして1,877字にしました

(昨日配信したレターのアーカイヴには追記)

昨日のレターでご案内したフォームにメアドを登録してくれた現役の受験生へは、2通目の答案の最新バージョン(ver.3.1・1,877字)を個別にシェアしています

ご登録になったメアドにて、メール受信をチェックしてくださいね

弁理士試験に限らず、どんな試験も「問題の指示に従うことはゼッタイ」で、その「問題の指示」の中でも最上位にあるのが「試験時間」と「解答用紙」の2つです

・もっと詳しく書けるので、自分だけ試験時間を15分多くください

・もっと詳しく書けるので、自分だけ答案用紙を1ページ余分にください

この2つは絶対に認められないんだから、解答の正確性をキープしたまま、記載量を削る必要があります

「記載量の少なさ」と「解答内容の濃さ」の両立が合否の分かれ目、このことは今日見ていく今年の意匠の本試験問題でも顕著だったなぁと感じています

解答できるのは当たり前で、「正確さをキープしたまま、いかに短く解答できるか」の勝負になっている

この点については、「今年の論文式試験は受けなかった」という受験生も、試しに入手した複数の"答案例"が本当に答案用紙4ページに収まるか、1ページ分だけでも実際に書いてみることを強くオススメします

いかにも1ページに収まるかのごとき体裁で"答案例"が公表されてたとて、実際に自分の文字のデカさで答案用紙1ページ、20行に収まらないんなら、それはどんなに中味が充実しててもファンタジィ答案です

「1秒でも早く目を覚まして」

と、馬鹿デカボイスで警鐘を鳴らし続けたいです

ついでに言っておくと、特許・実用新案の今年の本試験問題をふまえつつ、答えを間違えたってことならば、たとえあなたが来年も短答免除であっても来年の本試に向けては短答過去問の演習を強化しましょう

具体的にいうと、たとえば特実1通目で、

問1:実案出願で図面の添付ナシ ⇒ 方式要件違反 (実2の4④2)

問2(1):41①4該当⇒18の2

この2つの解答が1つでも間違ってたならば、短答の過去問で問われた事項の完成度を上げることがあなたにとって喫緊の課題です

「その演習量で合格できますか?」

ってことは大声で繰り返し叫んでいるものの、僕がハマっているホラ穴がよっぽど深いのか(大泣)、受験生に全然届いてないと感じます

「少ない演習量でも合格できる」のは「おとぎの国の弁理士試験」だけですから、今までの演習量で合格ラインに届かったなら、シンプルに演習量を増やしましょう

論文式試験についても、「正解だけど解答が不十分」っていうステージに自分の実力を載せて初めて、他の受験生と合格ライン上の勝負ができます

「演習量を増やして」と受験生に呼びかけるからには問題も提供しなければなとの責任を感じたので、25年分の過去問について全肢に解説を書きました

全肢解説はとにかく量が多いので来年の本試験に間に合わせるには今日からやったほうがいいです

全肢解説の問題・解説はいずれも最新の法改正に対応させつつ、今年の短答本試も全肢収載しているので

(全肢解説の詳細は論文式試験のレビューが終わったあとに詳述しようと考えています)

今年の論文式試験の意匠はシビアだった

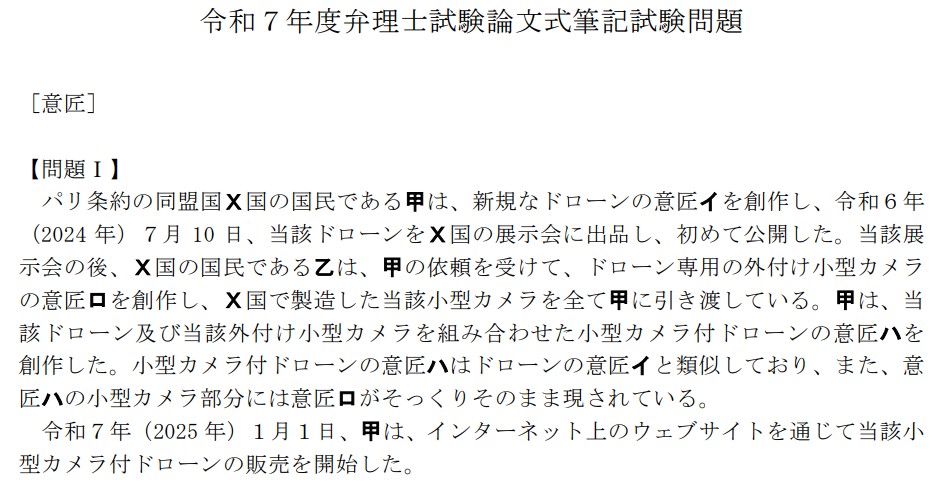

さて、今年の本試の意匠の問題をみていきます

丁寧に見ていきたいので、意匠は今回と次回と2回に分けてお話ししますね

まず、今年の意匠の答案の出来不出来をチェックするためのポイントは2つあると僕は思っていて、それはいずれも問題Iにおける、

1. 問I(1):新喪例で「4条3項ただし書」に言及できているか (令和5年の法改正マター)

2. 問I(2):10条2項について審査基準を踏まえた解答ができているか

の2つです

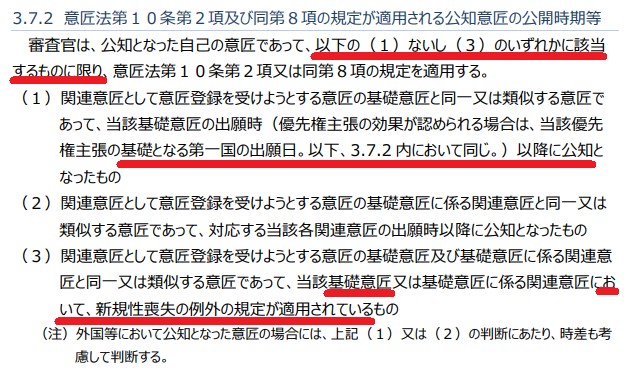

はじめに(問題番号は前後しますが)、10条2項の審査基準については、以下の記載を踏まえた回答が必要でした

図中の赤のアンダラインは僕が引きました

この赤のアンダラインの記載は、いずれも10条2項の文言上は直ちに導けないです

加えて、短答過去問で直接問われたのは僕が調べた限りでは「令和3年・問2肢1」の1回だけ、しかもこの問題が令和5年の改正の影響で、市販されている過去問集の最新版では問題ごと削除されています

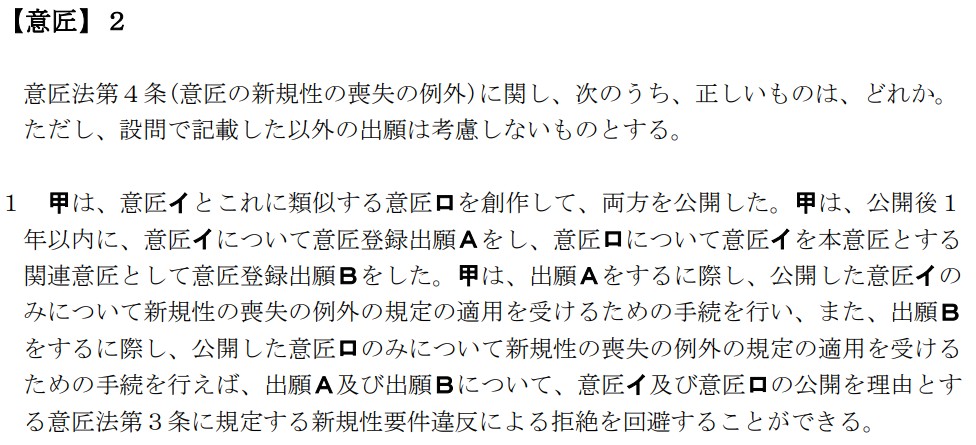

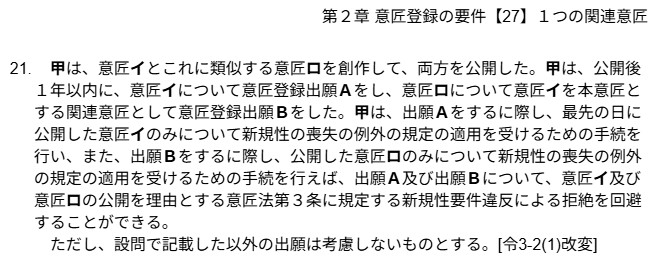

この問題ですね

どうでしょう?

今年の本試験の問題Iの事例と、わりと似てますよね?

市販されているすべての過去問集を確認できてはいないものの、あなたの手元にある過去問集ではこの問題が削除されずに掲載されていますか?

うがった見方をすれば、受験生の多くが演習できてない内容が本試験で「狙い打ち」されたとも言えそうです

法改正の影響で直ちに解けないからって、その本試験の問題を安易に受験生の目に入らないようにするのは極めてハイリスクだなと感じました

もちろん僕がリリースしてる全肢解説では、市販の過去問集で削除されてる本試験問題も問題文に最小限の改変を上で収載してます

たとえば、上記の令和3年【2】肢1はこんな感じで

25年分・肢別過去問集(意匠):第2章 意匠の登録要件【27】「1つの関連意匠」問21

全肢解説では、どうしても解けなくなったいわゆるボツ肢も参考問題としてボツにした理由とともに全肢載せてます

(そんなボツ肢は、25年分・すべての科目を通じて1ケタほどしかない様子です)

改正の影響を受けた本試験問題をサクサク不掲載にしていけば、解説を書く分にはずいぶんラクできますけど、不利益をこうむるのは受験生です

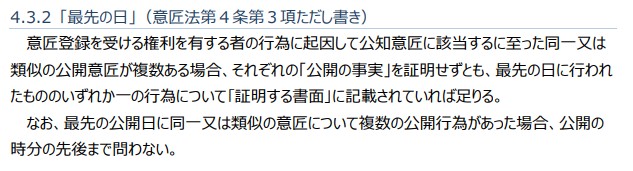

次に、新喪例の法改正について、この令和3年【2】肢1が影響を受けた令和5年の意匠法改正は今年の意匠の論文式試験でもそのまま出ていました

関連する審査基準も引用しますね

解答表現でいうと、「最先の日」あるいは「4条3項ただし書」この2つに言及できている答案か否かは一見して分かるんで、この2つの単語の有無さえチェックすればその答案の解答レベルの推察が可能です

ここで目先を転じて、大学受験に関する以下の講義動画を1分ほど見てください

(言及したい箇所を頭出ししてます 11:00~)

東大入試と同じく弁理士試験も国内有数の難関試験ですから(*統計を見ると東大・京大出身者でもボロボロ落ちてます)、上述した「最先の日」・「4条3項ただし書」のような、「採点を簡単にするためのシカケ」があるように思えます

もちろん、意匠の今年の本試験の問題IIで潜んでいた、公表論点にあった「並行輸入」もそうですよね

もっとも、今年の意匠の問題ではとかく公表論点に挙がっていた「並行輸入」に気づけたかどうかに注目が集まりがちだけれど、得てしてこうした特大の打ち上げ花火だけでは合否は決まらないです

「利用」(26条1項)されている先願の意匠に係る物品が権利者によって適法に譲渡されたなんて、受験勉強においては誰も考えたことはないんですから

その一方で、今回指摘した10条2項の審査基準だったり、令和5年の4条3項の改正は、「見落としていた」という言い訳は通用しないレベルの基本事項なので、合否に影響してくると予想してます

今年の意匠の問題では、こうした基本事項だけど差がつきやすい出題テーマを散りばめつつ、すべてに解答しようとすればとてもじゃないけど4ページには収まらない鬼畜っぷりでした (鬼め)

そんな意匠の出題全体については、次回に配信するレターにて引き続き詳述していきます

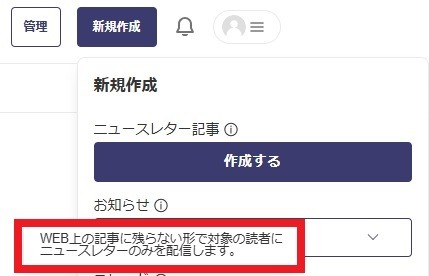

theLetter(この配信システムです)では、今ご覧になってるニュースレター記事ではなく「お知らせ」を配信することで、Web上にアーカイヴを残さずにコンテンツを提供することもできるみたいです

これは登録されてる読者さんだけにあてて、こっそり「お知らせ」だけ送れるってことかな・・・

登録読者数に応じて今後はニュースレター記事」と「お知らせ」を使い分けてみたいと思いますので、あなたが弁理士試験の現役の受験生ならば今すぐ読者登録をしてくださいね

追伸:

この記事は無料で続きを読めます

- ⇒ 現役の受験生用メアド登録フォーム

- ⇒ 現役の受験生用メアド登録フォーム

- ⇒ 『25年分 弁理士試験 短答式肢別過去問集』 (略称「全肢解説」)のお求めはコチラ

すでに登録された方はこちら