7月は条文説明問題の過去問を集中して解く

いつもお読みくださいましてありがとうございます

このレターは理想としては毎朝配信したいんですよね

それが現状は毎晩配信して、書き終えられないのでアーカイヴで補充しているという。。

まずは配信時にコンテンツを完結させるようにして、その上で毎朝配信にシフトしたいなと目標を立てています

配信するコンテンツも、7月中は条文解説問題を取り上げて、8月は事例問題を解説してみようかと考えてます

7月中に取り上げる予定の問題は、まず意匠が、

【意匠】

平成25年 問1

平成24年 問題I・問題II

平成22年 問題I

平成19年 問題I

次に商標が、

【商標】

平成26年 問題I

平成25年 問題I

平成22年 問(1)

です

平成27年以降の本試験でも条文説明問題は出題されていますが、それらは実践問題として、

・制限時間内に最後まで解き切る

・解答を4ページに収め抜く

ための練習用にとっておきたいです

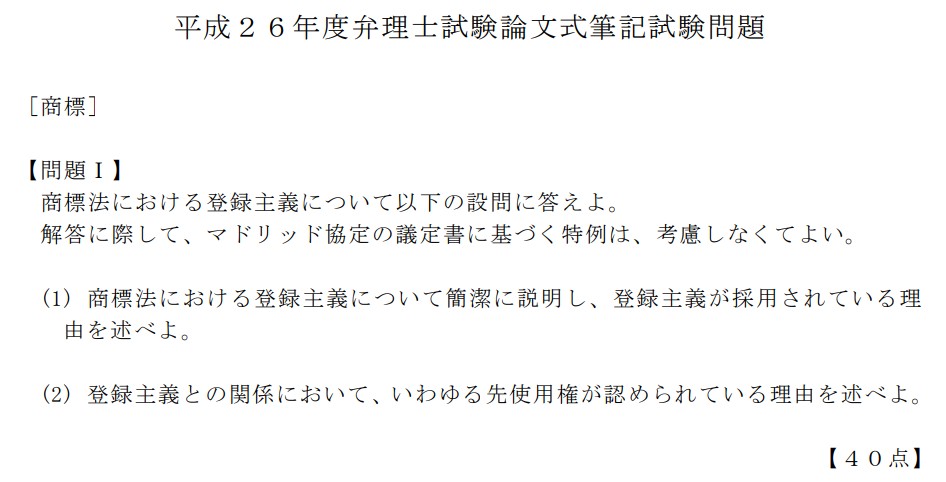

今日は平成26年の商標・問題I(以下、「本問」という)を演習しましょう

解答量は1.5ページほど、解答時間も35分で答案を書いてみましょう

問題Iは全体で40点で、小問が2問に分かれているので、解答量は1:1を目安に、最初の解答にて力を入れすぎないように注意してください

本問のように設問で複数の事項が問われている場合は、

設問表現を分節し、答案構成に反映させる

と解答のまとまりがよくなります

たとえば、問(1)では、

商標法における登録主義について簡潔に説明し、登録主義が採用されている理由を述べよ

が設問の指示ですから、答案構成は、

問(1)

1. 登録主義とは

2. 採用されている理由

とするのが自然です

一方で、問(2)では、

登録主義との関係において、いわゆる先使用権が認められている理由を述べよ。

が求められている解答ですが、ここでは先に「先使用権」を解答しないと「登録主義との関係」は説明できないから、

問(2)

1. 先使用権が認められる理由

2. 登録主義との関係

の順で解答するのがスムーズです

こうした解答順の入れ替えは、答案練習で慣れてほしいです

解答順序を無理やり入れ替える必要はないですが、

「求められている解答がカバーできてれば解答の順序を入れ替えてもOK」

は念頭においてくださいね

ここで、本問の答案構成をまとめておきます

問I(1)

1. 登録主義とは

2. 採用されている理由

問I(2)

1. 先使用権が認められている理由

2. 登録主義との関係

「理由」=「制度趣旨」を解答する

解答の内容について、問(1)(2)ともに、「理由」が問われていますが、「理由」が問われたら制度趣旨を解答すればOKです

制度趣旨の解答の仕方は、平成21年の意匠・問題Iを解説しました

原則⇒しかし⇒そこで

or

問題点⇒そこで

の流れで解答するんでしたね

問(1)の「登録主義」が採用されている理由については、登録主義と相対する法制である「使用主義」の問題点を挙げた後に、「そこで、登録主義を採用」と解答すればまとまります

問(2)では、「先使用権が認められる理由」は1行で解答することにした上で、「登録主義との関係」を「原則⇒しかし⇒そこで」の流れで解答しています

解答のまとめ方は1つではありませんが、書ける知識に不足を感じたならば『逐条解説』の3条と32条を読みながらまとめましょう

『逐条解説』もイチから読んでいても退屈でしょうから、

過去問演習⇒出題された条文について読む

ことを優先させましょう

(メリハリ大切)

最後に、答案例を載せておきますね

解答量は問題Iについて609字、問題IIの解答と合わせてトータルで1,848字です