口述対策 & 条文説明問題(一行問題)を解くときは、貸与法文集を味方につける

いつもお読みくださいましてありがとうございます

このレターも、いつの間にか12日連続で配信できています

次第に、「毎日配信するのが当たりまえ」になっていく

論文式試験の答案練習も、毎日少しずつでも過去問に対峙して、「毎日答案を書くのが当たりまえ」の日常へと変えていきましょう

平成21年の意匠・問題Iを引き続き見ていきます

前回は問(1)を題材に、制度趣旨の問題の答案構成をパタンを解説しましたね

制度趣旨が問われたら、

原則⇒しかし⇒そこで

or

問題点⇒そこで

の流れで解答するのでした

この問1について僕の答案例をお見せします

先願の意匠の一部と同一・類似の後願の意匠は、その先願の意匠が設定登録され意匠公報が発行(20条3項)される前に出願された場合であっても、新しい意匠を創作したものといえない。また、先願意匠の一部をなす後願意匠の意匠権成立は権利の錯綜を招来することから、このような意匠を保護すべきではないため、3条の2が制定されている。

第1文が問題点の指摘です

このうち、

先願の意匠の一部と同一・類似の後願の意匠は、その先願の意匠が設定登録され意匠公報が発行(20条3項)される前に出願された場合

は、難しく書いているよう見えるかもしれませんが、3条の2本文を短くまとめているだけです

また、第1文の締めくくりである、「新しい意匠を創作したものといえない」は、特許法29条の2と同じく「準公知」の考え方に基づいて解答しています

一方で、第2文が答案構成上では「そこで」に該当します

このうち、「権利の錯綜を招来」は、3条の2の逐条解説において登場しますが、元々は改正本の記載が出典ですね

この手のキーワード・キーフレーズは、逐条解説や改正本、判決文を読みながら抜き出して覚えていきます

あるいは、口述試験の過去問集を使って覚えていってもOKです

もちろん、論文式試験の過去問演習においても、1度演習した問題においてキーワード・キーフレーズを拾ってその都度覚えていけば、大半はカバーできます

項目リストアップ問題は、条文をチェックリストにする

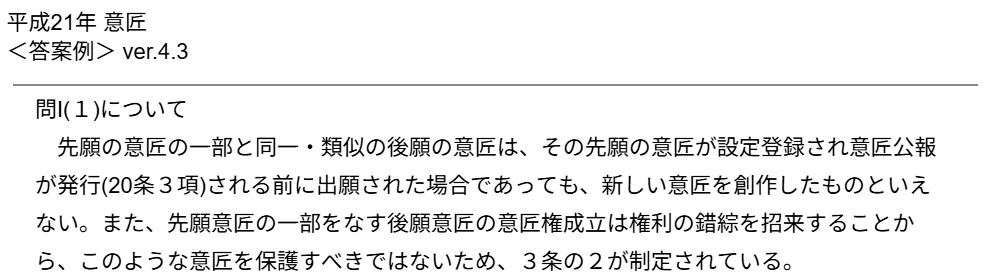

次に問(2)を解きましょう

「出願日の認定」といえば、特許法38条の2や商標法5条の2があります

一方で、意匠法においては「出願日の認定」の規定まだないので、「意匠登録出願が受理された日=出願の日」が原則です

それに対し、「出願が受理された日」が出願日にならないケースがありますよね

この出願日の例外をリストアップしてくださいというのがこの問題で問われていることです

科目に限らず、論文式試験の答案作成においては、解答に迷ったら貸与法文集を積極的に活用しましょう

もちろん、やみくもに見るのではなく、関連する箇所に絞ってみていきます

今回、出願日の例外をリストアップするのですから、まず見るべきは意匠法のうち、

「第2章 意匠登録及び意匠登録出願(3条~15条)」です

この第2章の条文の見出しが、そのまま問(2)のチェックリストとして使えます

まず、通常の先後願は「出願が受理された日」を基準に判断される一方で、

分割出願 (10の2①)

変更出願 (13①②)

パリ優主張出願 (パ4)

は、原出願の出願日を基準に先後願を判断しますね

他方で、

補正却下後の新出願 (17の2①)

意匠権設定後に補正の要旨変更が認められたとき (9の2)

は、「手続補正書の提出日」に出願したものとみなされ、出願時を繰り下げて取り扱われます

さらに、平成21年の出題当初には規定されていませんでしたが、「国際意匠登録出願」は国際登録の日にされた意匠登録出願とみなされます(60の6①)

これら合計7つの項目をまとめると、問題I(2)の答案は完成です

答案構成としてまとめておきますね

問I(2)

1. 通常の出願(6条)

2. 分割出願 (10の2)

3. 変更出願 (13条)

4. パリ条約優先権の主張を伴う出願 (パ4)

5. 補正却下後の新出願 (17の2①)

6. 9の2

7. ジュネーブ(60の6①)

これら7つの項目がリストアップできたら、あとは条文を見ながら1つ1つを端的に説明すれば問(2)の解答は終わりです

「条文を見ながら」というのがポイントで、解答をまとめる上で少しでも不安があるのならば貸与法文集を見ながら、条文の言葉遣いに則って解答をしましょう

他の受験生も貸与法文集を見ながら解答できるのですから、自分だけテキトーに書いていては不利ですよ

このことに関連して、論文式試験の答案練習では必ず貸与法文集を使いましょう

市販されている小さな条文集の使用はNGです

本試験で使える道具を使って練習だけが、本番を意識した練習です

貸与法文集はメルカリでも時おり出品されています

もしあなたが今年の論文式試験を受験しておらず、かつ、来年の本試験で最終合格を目指しているならば、貸与法文集はフリマサイトほかで入手してください

相場は3,000~5,000円で、購入を迷ってうちに売り切れますから見つけたらすぐに入手したほうがよいです

他のフリマサイトでの検索や、検索キーワードの変更も試してくださいね

この貸与法文集も答案練習場の合格者が、翌年の受験生へ貸し出すといった体制が築ければいいのですけど・・・

どのような運営ならば実現できそうか、引き続き考えていくことにします

以上、平成21年 意匠・問題Iの答案構成を解説しました

条文説明問題の解き方のイメージがつかめたことと思います

なお、本問の答案例は全体で895字です

問題IIの事例問題の解答も含めて全体で2,108字なので、文字数的には4ページには収まるでしょう

ただし、改行があるために80行に収まるかは検証が必要です

答案例の全体が見たいということであれば、次の現役受験生用の登録フォームへ情報を入力して送信してください