最終合格が究極のストレス解消、そのための過去問演習

いつもお読みくださいましてありがとうございます

昨日のレターでも書いた通り、弁理士試験の受験生である以上、とりわけ直前期は睡眠不足におちいりがちと思います

一方で、今シーズンのように7・8月から本試験の過去問に取り組めているということは、他の受験生に比べて高いレベルで本番の対応力を養えていると言えます

難関試験の受験生であれば最終合格が究極のストレス解消で、そのための過去問演習です

今日も真剣勝負で答案を書いた後に、レターの続きをお読みください

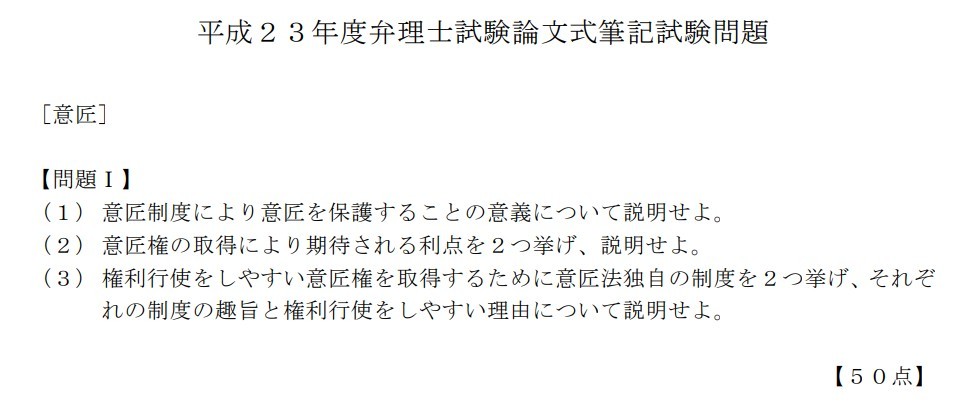

本日演習するのは、平成23年 意匠・問題Iです

一方で、口述試験では公表された出題テーマの上では、法目的が直接問われた年はないようです

他方、意匠特有の制度は、短答・論文・口述問わず必出ですね

動的意匠だけ出題頻度が落ちますが、それでも令和元年の口述試験では出題テーマとして公表されています

さて、平成23年の問題Iについて、形式面では配点が50点なので表面2ページでまとめるのが目安です

記載量としては問(3)において、2つの制度について(1). 制度趣旨と(2). 権利行使しやすい理由とを解答する必要があるため、問(1)・(2)よりは記載量は多めです

以上をふまえて、問(1)・(2)は最大10行、問(3)は最大10行で解答すると見積もりましょう

次に内容の解説です

問(1)は「意匠を保護することの意義」ですから、1条の法目的に言及した上で、『逐条解説』において言及されている、

・優れた意匠を商品に応用することによって需要が増加し、産業の興隆が実現される

・優れた意匠が同時に技術的に優れている場合もあり、技術の進歩ひいては産業の発達が意匠そのものによって直接に実現される

の2つを挙げればOKです

続いて、問(2)の「意匠権の取得により期待される利点を2つ」については、意匠権の効力(23条)を独占権と排他権とに分けて解答することができます

あるいは27条・28条を持ち出して、ライセンスによる収益化に言及することもできます

最後に問(3)ですが、「権利行使をしやすい理由」が問われているので、

部分意匠

組物の意匠

秘密意匠

関連意匠

動的意匠

のうち、少なくとも「秘密意匠」は解答できないと考えるのが自然です

秘密意匠は、「権利行使がしやすい制度」ではなく、しいていえば「権利取得しやすい制度」ですよね

同様に、「組物の意匠」・「動的意匠」も、「権利行使のしやすさ」とは直接結びつかないかな

ということで、問(3)の解答は「部分意匠」・「関連意匠」について解答するのが無難です

問題I全体の答案例を載せておきますね