令和7年の論文式試験を解きながら考えたこと (1)

いつもありがとうございます

個別にご連絡を差し上げなければという慙愧の念に囚われつつ、先にこのレターを配信しはじめることにしました

弁理士試験の今年の論文式試験を解いて答案例を書いたので、解きながら考えたことを実況していきます

まずは特許・実用新案から

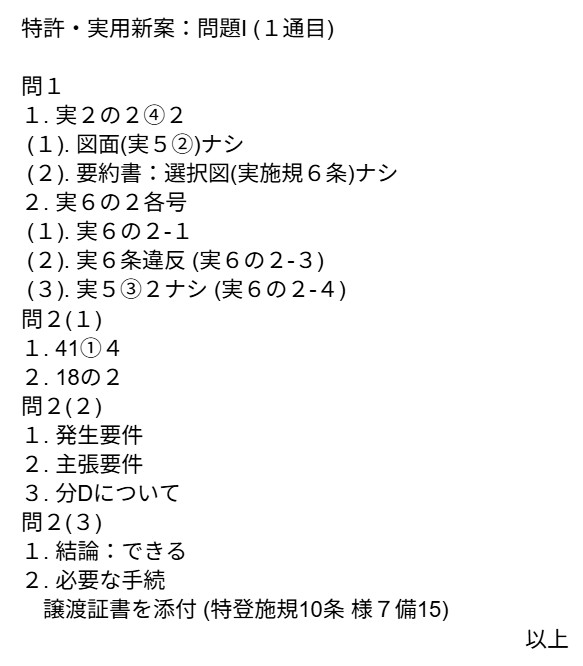

冒頭で1通目の答案構成を載せておきます

その上で、どういう思考プロセスで以下の答案構成になったのかを今回は詳述します

1. ページ数の確認

はじめに問題集のページ数を確認しました

1通目が2ページで、2通目が3ページの合計5ページです

特許・実用新案の問題文が5ページに至るのは3年連続だから、驚きはなくなりましたね

2. 配点の確認

次に配点を確認します

1通目が45点+55点、2通目が25点+75点です

この配点に基づいて、設問あたりの記載量を見積もります

1通目は45点分を表面で55点分を裏面、2通目は25点分を1ページ、残り3ページで75点分をそれぞれ解答することを目安にします

3. 1通目の問題を読んでいく

内容に入っていきます

問題文の柱書に記載された解答のレギュレーションについて、「問題に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない」は、解答表現に影響するので例年通り要注意です

また、なお書きに「実用新案法」とあるのを目にして、実用新案の出題を覚悟しました

さらに「特許登録令」ともあるので、特登令も問われるのかと戦々恐々です

もっとも、この手のサプライズは他の受験生にとっても等しくサプライズだから、冷静に対処して得点したいです

4. 問1の設問表現について

問1に「出願Aには、実用新案に関する法令上、どのような要件違反があったと考えられるか、説明せよ」とあり、「実用新案に関する法令上、」という設問表現が気になりました

「実用新案法上、」ではなく「実用新案に関する法令上、」ということは、施行規則まで解答することが求められてるかな、という印象を抱きました

5. 問1の事案

問1の事案は時系列もないので、ごくカンタンに整理します

考案イ:X工具

考案ロ:Y回収方法 ⇒保ゴ対象違反

この時点で、ロは保ゴ対象違反だと気づけます

根拠条文は実6の2-1ですね

次にAの出願について、

請求の範囲と、

明細書と、

要約書と、

を添付しているとあります

Aに図面を添付していないから、これは方式違反ですね

同様の問題は短答式試験において過去に出題されていました

平成29年追試・問13(1)です

この肢は誤りなので、実用新案登録出願について図面ナシは方式違反です

また、Aの明細書は「名称+詳細な説明のみ」とあり、「図面の簡単な説明」(実5条3項2号)の記載がないことも見落とすわけにはいきません

同様に、Aの要約書も「考案の概要のみ」とわざわざ書いているのも非常に怪しいですよね

これも何か方式違反があるかな、という観点でマークします

6. 考案の単一性について

続いて、考案の単一性(実6条)について、問題文にSTF(=特別な技術的特徴)が明示されてるので、「同一の又は対応する」(実施規7条1項)ものではないことに気づくのは容易です

STF:イ:X、ロ:Y⇒単一性なし (実6違反)

とメモしました

7. 問1の答案構成

さて、問1について事案を一通り読んだので改めて設問に目を通すと、問われてるのは「要件違反」だから、方式違反と基礎的要件違反とに大別して解答するという指針を立てます

具体的な解答は、実案法と施行規則を見ながら「違反を拾う」というスタンスです

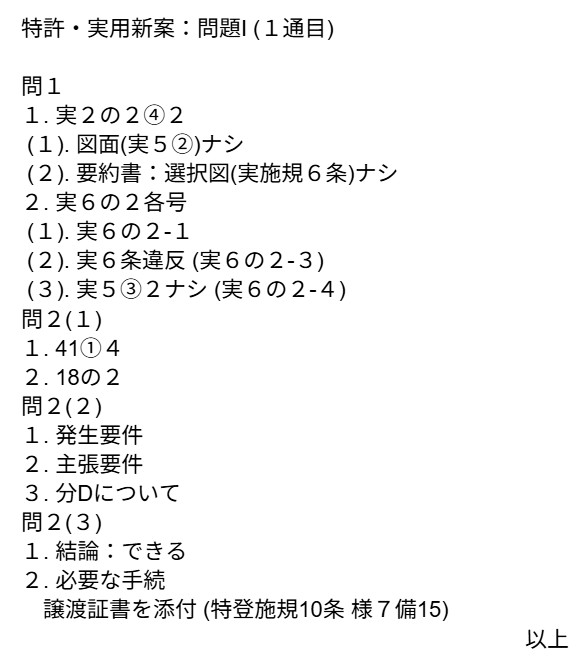

というわけで問1の答案構成はこんな感じで

A1

1. 2の2④2

(1). 図面(実5②)ナシ

(2). 要約書:選択図(施規6条)ナシ

2. 6の2各号

(1). 6の2-1

(2). 6条違反 (6の2-3)

(3). 5③2ナシ (6の2-4)

8. 問2の事案整理

問2(1)は基礎出願Aが41①4に該当なので国内優先権主張の客体的要件を満たさないです

もっとも、優先権の効果(41②)が得られないだけなのか、手続違反として処分されるのかは迷いました

設問には「優先権の主張の手続は、どのように扱われるか」ですから、手続の処分だとは考えるものの、具体的にどう処分されるかは即座に思い出せませんでした

ただ、この設問も実は今年の短答式試験で出題されていましたね

問8の(ホ)です

この問題を含めた今年の短答式試験の解説はすでにリリースしていたので、解説を読んでいた受験生はアドバンテージがありましたね

ちなみに、問8の(ホ)の解説は以下のように書いていました

この問題に限らず、短答式試験の過去問が論文式試験の問題としてリメイクされるのは定石オブ定石なので、短答式試験の過去問は〇×だけじゃなく根拠までカバーしておくのが合格の近道だと感じます

(来年の本試験で最終合格したいならば、今日から全肢解説でコツコツ問題演習しましょう)

9. 問2(2)の答案構成

問2(2)は、パリ条約優先権の

1. 発生要件

2. 主張要件

3. 分割出願Dについて

の順にまとめると解答しやすいかなと思いました

問2(2)がパリ条約優先権の効果について問われていると分かった段階で、上記の構成で決めてしまいます

この問題に限らず、「一瞬でも迷ったら、あとは迷わずこの順で解答する」という解答パタンを持っておきたいです

10. 問2(3)について

まず結論は「できる」で、そして「様式を参照しつつ、」ということは添付書面まで解答かなと考えます

ここは素直に貸与法文集で様式を探すのが結局1番早く解答にたどり着けます

条文集を90°横にして「特登施規」の様式を見ると、「様式7」が移転申請書です

備考15に「譲渡証書の添付」があるので、このあたりを解答すればよいかなと

さらに「特登施規10条」と「特登令29条」も解答時に合わせてチェックします

答案構成は、

1. 結論:できる

2. 必要な手続

でまとめたいなと考えました

「結論+α」も、解答の順序を迷った時に持ち出すの解答パタンの1つです

ちなみに、原則は共同申請とかって問われてないんで解答しないです

そんなことを答えるヒマがあるなら、単独申請の手続を具体的に書いたり、根拠条文を充実させることに時間を費やしたほうがいいんじゃないかなと判断してます

1通目の答案構成については以上です

最後に答案構成全体を再掲しときましょう

なお、上記の答案構成も見やすさの観点から丁寧に書いてあります

実際の本試験ではもっと崩して書きます

たとえば「問1」・「問2(1)」は「A1」・「A2(1)」でも分かりますし、「発生要件」・「主張要件」も「発生」・「主張」でも分かります

もっと略して「発」・「主」だけでも、自分が分かればOKです

このあたりの崩し方・略し方は日ごろの答案練習を通じて、自分でカスタマイズしていきましょう

また、答案構成はあくまで解答の大枠・フレームの役割に過ぎないので、内容を充実させる必要はありません

内容は答案用紙に解答を書く際に充実させることを忘れないでください

・・・と、ここまでで2,700字以上書いてしまっているのですが、今日は創刊記念で答案例の全文もこのまま載せることにします

上記の答案構成に基づいた答案例は以下の通り、各設問の解答表現についてもざっと解説していきます