令和7年の論文式試験を解きながら考えたこと (4)

いつもありがとうございます

以下のボタンをクリックしてメールアドレスをご登録いただくと、「記事」に加えて登録読者さん限定の「お知らせ」も届くようになります

と、記事に表示できるメニューを冒頭でためしてみました

(これを機にメアドをご登録してくださった方も、ありがとうございます)

さっそく、前回から振り返っている今年の意匠の続きを

いつも通り問題文の量から見ていきます

どんな本試験も、「いつも通り」を本番で貫けるかは重要です

問題文は4ページなので、分量としては例年並みですね

配点も50点・50点ですから、問題Iは表面、問題IIは裏面を目安に解答したいです

ただ、細かく見ていくと問題Iは小問3つなのに対し、問題IIは小問2つなので、この小問の比率のときは小問が多いほうの大問の解答が全体を圧迫する傾向があります

こうした解答量バランスの見積もりは、ふだんの過去問演習における重点強化ポイントだと考えています

内容に入っていきます

問題Iは日付入りの問題なので、機械的に日付にアンダラインを引いていきます

アンダラインを引いた時点では日付にナンバリングはしません

なお書きでは、

・ジュネーブ

・出願人の承継(名義変更)

・部分意匠

について書かなくていいとあるので、それぞれに波線を引きました

「部分意匠」について書かなくていいのはラッキィかな

(部分意匠は、どうしても記載量多くなりますよね。。)

また、「各意匠権は有効に存続」だから、意匠登録に無効理由はないですね

「事実をあえて仮定して~」も波線で、特・実と同様に解答表現には注意です

問I(1)は「拒絶理由を回避するために留意すべき点について説明」することが求められてるので、答案構成としては、

1. 拒絶理由

2. 措置

の順で書いていきたいと考えました

ただし、解答の比重としては「措置」のほうが大きいです

この点は、続く問題IIを含めた設問の総数、そして各小問で求められている解答項目の全体を見れば、

<拒絶理由>に、留意すべきである

のような"のっぺり"とした解答を書いている余裕(=解答スペース)がないと察することはできるはずです

次に問I(2)について、「意匠イについて意匠登録を受けた”後”」は時系列にかかわる表現なので、「後」を〇で囲んでマークました

その上で、問(1)と同じく「拒絶理由を回避するために留意すべき点について説明」が求められています

問(2)では「公知意匠との関係で生じる拒絶理由」と「イの出願との関係で生じる拒絶理由」については書き分けたいと考えました

具体的には、

1. 拒絶理由

(1). 公知意匠との関係

(2). イに係る先願との関係

2. 措置

って流れで書きたいなあという願いです

(あくまで「願い」であって、実際に書けるかは別問題)

続いて問(3)、出てきた日付はアンダラインしつつ、2行目の「出願の日後」も時系列に関する表現なのでアンダラインを引きます

問われてるのは丙が輸入・販売できるか、「ロに係る意匠権の侵害の成否について触れ」る、この2つを満たす解答を書きます

問題IIも読みます

「以上を前提に、次の設問に答えよ」にアンダライン、「各設問は独立」は波線です

問II(1)で、1行目から2行目にかけて「出願の日前」という時系列に関する表現があるのでアンダラインを引きました

設問表現は「乙は、当該訴訟においてどのような主張ができるか」です

「場合A」と「場合B」とに分けて説明なので、答案構成は、

1. 37①

2. 乙の製⇒否認できない

3. ケースA

4. ケースB

の順で解答したいと考えました

最後に問II(2)、1行目の「契約の解消”前”」の「前」、2行目の「契約の解消"後”」の「後」は〇で囲んでマークしました

加えて、設問である「乙が検討すべき対応」はアンダラインをしました

ここまでざっと目を通した後で、改めて問Iから事案を整理していきます

まず、問I(1)・(2)は「独立」してますが、時系列としてはまとめて整理してもよさそうです

すでにアンダラインした問Iの日付は、問(3)も含めて古い順にナンバリングしておきます

ここは間違わないように慎重にナンバリングします

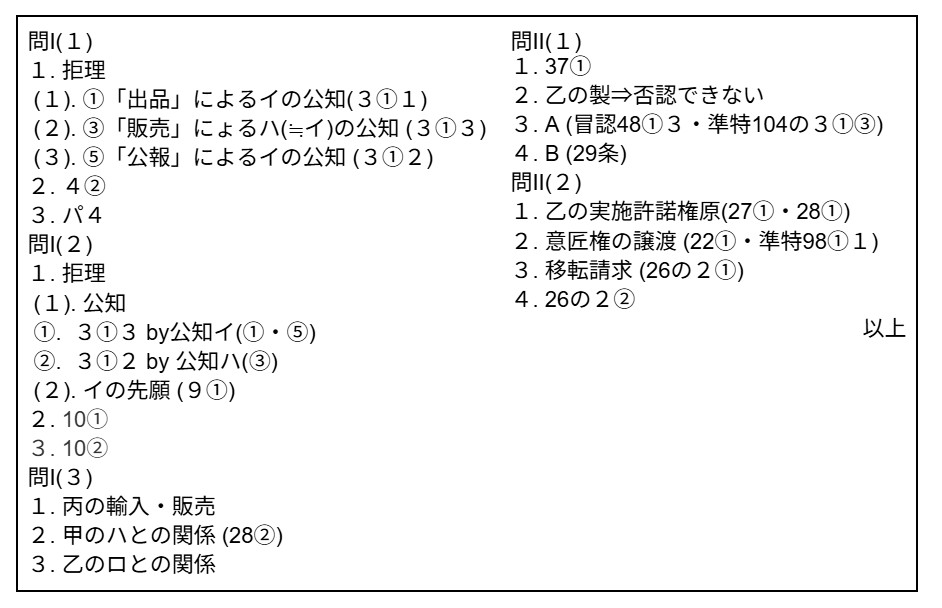

問I(1)の拒絶理由は、

(1). ①「出品」によるイの公知(3①1)

(2). ③「販売」にょるハ(≒イ)の公知 (3①3)

(3). ⑤「公報」によるイの公知 (3①2)

の3つですね

上記の公知行為に付記してるナンバ(①③⑤)は、それぞれ問題文の日付に対応してます

X国におけるイの出願前の公知については新喪例(4②)で、イの出願後の公報発行はパリ優で回避できます

答案構成は、

問I(1)

1. 拒理

(1). ①「出品」によるイの公知(3①1)

(2). ③「販売」にょるハ(≒イ)の公知 (3①3)

(3). ⑤「公報」によるイの公知 (3①2)

2. 4②

3. パ4

にしたいです

続いて問I(2)、問I(2)はハについての拒絶理由なので、拒絶引例と根拠条文は問(1)とは異なります

問I(2)

1. 拒理

(1). 公知

①. 3①3 by公知イ(①・⑤)

②. 3①2 by 公知ハ(③)

(2). イの先願 (9①③)

の順で答えていけばいいかな、なるべく短く解答したいけどできるんかいなという疑念が脳裏をよぎりはじめています

(この疑念の解消については後述)

措置については、

2. 4②

3. パ4

4. 10①/②

の順で、新喪例とパリ優は問(1)で解答してるから重複記載は避けたいです

この時点では、関連意匠出願の効果(10②)について「基礎出願において新喪例の手続をしていれば基礎出願の出願前の公知行為をもカバーできる」ことを思い出せていませんでした

「基礎出願において新喪例の手続をしていれば基礎出願の出願前の公知行為をもカバーできる」

ことは前回のレターで取り上げました

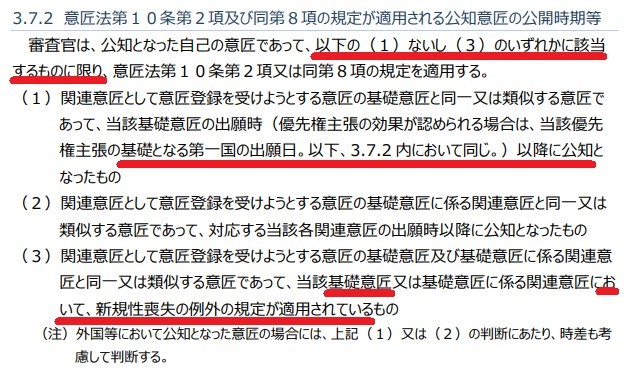

これは本問でいうと、本意匠イの出願において新喪例+パリ優の手続をしていることを前提に、関連意匠ハの審査においてイ・ハの公知行為は3①1/2に該当しないものとみなされる(10②)ということです

(註:この記事はあくまで「本試験を解きながら考えたことの実況」であって「くわしい解説」ではないため、上記のような略した記載はおゆるしを)

ということは、問I(2)の答案構成は、

問I(2)

1. 拒理

(1). 公知

①. 3①3 by公知イ(①・⑤)

②. 3①2 by 公知ハ(③)

(2). イの先願 (9①③)

2. 10①

3. 10②

とまとめたいなと考えました

この問題に限らず、答案構成の時点では記載量の調整は考えずに「書きたいことはすべてリストアップ」します

1. 問題把握

2. 事案整理

3. 答案構成

4. 答案表現

+答案構想

の5つの要素に分けて理解してます

それぞれの要素に「~力」をつけたものが、

「答案を完成させるために必要な力」

です

#論文式試験対策

不合格ならば、上記のうち1つ以上の力が必ず弱いはずです

引用したツイートでも提唱している通り、僕が答案を書いていく上では「答案構想」というステップ(工程)があって、記載量の調整や取捨選択は主として答案構成が終わった後で(も)手がけてます

問題文に戻って最後まで見ていきましょう

問I(3)は、新たに②「ロの出願」が時系列として入っています

要するに甲の後願に係るハ(=イ+ロ)が、「他人」(26①)である乙の先願に係るロを「利用」(26①)してるってことですね

その上で、問われているのは丙の輸入・販売の権原なので、

1. 丙の輸入・販売

2. 甲のハとの関係 (28②)

3. 乙のロとの関係 (26①)

の順に解答したいです

このうち、乙のロに係る意匠権については、甲のハに係るドローンが乙から引き渡されたロに係る小型カメラを「組み合わせ」ているので、BBS事件で示された並行輸入の規範に基づいて結論を解答することが求められています

さすがにこれはメンドいって (血涙

そんなくじけそうな気持ちを必死にどこかへ追いやって、問題の後半、問題IIを見ていきましょう

くじけることで解答時間が増えるならナンボでもくじけますけど、実際には増えるどころか減るので、試験時間中にくじけてるヒマはありません

問IIについて、問II(1)は、

1. 37①

2. 乙の製⇒否認できない

3. A

4. B

の順で解答していきたいです

具体的には、Aについては冒認出願違反(48①3・準特104の3①)、Bについては先使用(29条)ですね

1. 37①

2. 乙の製⇒否認できない

3. A (冒認48①3・準特104の3①)

4. B (29条)

なお本問において、Aにおいては「知らないで」(29条)の要件を満たさないから先使用の抗弁はできない、この点については解答を書く手前で気がつきました

つまり、もともとの答案構成は、

1. 37①2. 乙の製⇒否認できない

2. 乙の製⇒否認できない

3. A

(1). 冒認48①3・準特104の3①)

(2). 先使用(29条)

4. B

先使用(29条)

と誤解してました

幸い意匠も商標も問題文を読む時間は特許・実用新案よりは確保できるし、答案を書く際には先使用の要件をすべて検討するから、Aにおいて先使用を間違って書くリスクは低いです

これは別の視点から言うと、各項目について要件は「すべて検討⇒あてはめ」をするから、項目エラーが防げるということです

最後に問II(2)です

乙が「ライセンス契約を締結する」ために「乙が検討すべき対応」なので、

乙の実施許諾権原(27①・28①)⇒意匠権譲渡(22①)⇒移転請求(26の2①)

の順で書いていきたいです

ここで、「ハの意匠登録について無効理由がある場合」については、26の2②に言及すればいいでしょうか

本問では関連意匠は複数ないから、22②は関係なさそうですね

ということで、以上の答案構成をまとめておきます

で、大問題なのは、この答案構成をそのまま解答用紙に書くととてもじゃないけど4ページには収まらないってことなんですよね

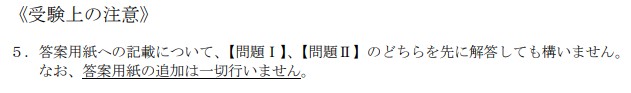

令 和 7 年 度 弁 理 士 試 験 論 文 式 筆 記 試 験 問 題 集 表紙

「答案用紙の追加は一切行いません」

こうわざわざアンダラインまで引いて強調されているように、「解答は4ページに収めなさい」というのは、現行の弁理士試験の論文式試験における最上位のレギュレーションです

じゃあ、どうやって解答を減らせばいいのか

その前に、そもそも「解答項目を減らす必要がある」ことには、どうやって気づけるのか

これら2つの視点をもって日ごろから答案練習を重ねることができれば、自分の身を合格圏内に置くことができます

こうした視点を持ってないのは出たとこ勝負の商店街の福引ガラガラポンと同じで、合否について望む結果にならないリスクが高いです

1. 「解答項目を減らす必要がある」ことに気づくための視点

まず1つ目、「解答項目を減らす必要がある」ことに気づくための視点として、

「配点と記載量とは正の相関がある」

ことを念頭におきましょう

要するに、「より多く配点されてる問題は、より多く書く」ということです

(逆に「より少なく配点されてる問題は、より少なく書く」とも言えます)

この点について本問では、問題I・問題IIは50点ずつの配点だから、問題Iが2ページ(表面)、問題IIが2ページ(裏面)が原則です

その上で、2つ目の視点として、

小問ごとに均等に配点されていると考えてみる

ことで、より細かく調整していきます

これは具体的にいうと、本問ならば問題Iは小問が3問なので、「1問ずつ等量に解答して2ページ使う」ことを考えます

そうすると、小問1問あたり13行が小問ごとの記載量のおおまかな目安です

ここで、答案構成を改めて見てみましょう

特に注目したいのは赤で囲った問I(2)です

先ほどの目安ならば、問I(2)は13行で解答する必要があります

つまり、「1.拒絶理由」を解答し終えるまでに、最低でも6行使う(=6回改行する)ことになりますね

そうならば、関連意匠(10①②)の解答に使えるのは残り7行です

もちろん、それぞれの拒絶理由は1行ずつではとてもじゃないけど解答できないですから、実際にはもっとタイトです

問題Iも同様で、新喪例(4②)と優先権(パ4)とに見出しを除くと3行ずつしか計算上は割り当てられないので、これまた現実的ではないです

ここで分岐点として大きく2つの考え方があって、それは

(1). 項目を削らず、全体を薄く書く (2). 項目を削って、濃く書く

の2択です

この最終判断は設問表現に立ち返って決めています

これが記載量/項目を調整するための3つ目の視点です

すなわち、問題Iで求められてるのは、

問(1):公知の意匠との関係で生じる拒絶理由を回避するために留意すべき点について説明せよ

問(2):公知の意匠との関係で生じる拒絶理由及び意匠イの出願との関係で生じる拒絶理由を回避するために留意すべき点について説明せよ

であって、マストで解答すべきは措置の留意点です

もしこれが仮に、たとえば、

公知の意匠との関係で生じる拒絶理由を列挙した上で、回避するために留意すべき点について説明せよ

という設問表現ならば、「拒絶理由の列挙」と「措置の留意点」の2つの解答が求められてると読まなければならないですが、今回はそう問われてはいません

以上の判断に基づいて、実際の答案では問題Iは次のように答案構成を修正しました

(修正前)

(修正後)

修正後の答案構成において太字でハイライトしたように、拒絶理由の列挙はバッサリ切ってます

「新喪例が問われたら拒絶理由⇒新喪例の順で解答する」のが超超基本ではあるものの、今年の問題の全体の解答量に鑑みると新喪例から解答するのも止むを得ないと判断しました

もちろん、新喪例や優先権の効果において、回避できる拒絶理由には言及します

ただし、こうしてドラスティックに解答を絞ってもなお、1つ1つ丁寧に当てはめるだけの解答スペースはないのもキツかったです

・・・と、今回の記事はここまでですでに5,000字オーバなため、問I(3)と問IIについての説明は割愛しますが、問I(3)・問II(2)も解答項目を減らす判断をしました

そうして項目を削りに削って書いた答案であっても現時点で2,217字あり、直近24年を振り返っても最多の文字数です

各項目の記載もこれ以上は削れないところまで削っているので、これで4ページに収まるか否かをチェックに回しています

ともあれ、今年の意匠の問題に本試験の緊張の中で立ち向かったすべての受験生へ、僕は最大限の賞賛の声を届けたいです

よくがんばりました、本当にすばらしいです

そんなねぎらいの言葉は直接話せる機会にとっておくとして、次回のレターは商標の問題を見ていきましょう

追伸:

最後に、今日はあなたのご意見を1クリック/直感で教えてください

ご回答に感謝いたします

お寄せいただけた回答は、数が集まった後に今後の配信の参考にしますね

それでは、本日も最後までお読みくださいましてありがとうございました

すでに登録済みの方は こちら