令和7年の論文式試験を解きながら考えたこと (5)

いつもありがとうございます

このレターは<月ー金>の配信にしようかなって考えてたその時に、以下のツイートを見かけました

「土日ぐらいゆっくり休む」という人は順調な人で、赤字の人や、始めたての人、これから頑張る人は、休んでる暇なんてありません。

ということで、本日も元気いっぱいにレターを配信していきます

月ー金はアーカイヴが残る「レター記事」を配信し、土日は登録読者さん限定の「お知らせ」を配信するのもいいかなって考えてます

「すべての内容をメールで読みたい」

ってことならば、以下のボタンをクリックしてメールアドレスのご登録をしておいてくださいね

レターの読者登録に(通信費以外の)費用はかかりません

さて、「元気」で思い出しましたが、論文式試験の本試当日って、朝10時から夕方17時まで、合計5時間で4通の答案を書きますよね

そうなると、時間は変則ですけど合計3通の「試合」をしてるわけです

当然のことながら、4通目の商標の時点で、

「さぁ4通目だ、まだまだ体力があり余ってるぞ」

なんて受験生は1人もいないんじゃないかと想像してます

今回の令和7年の商標の答案を解きながら/書きながら、ヘトヘト&クタクタだった気持ちを思い出して胃腸のあたりに重ための疲労を感じました

当日の本試験会場の新の疲労もどれほどだったかと想像しています

商標の答案練習をする時には、

「本試験当日、商標の試験時間には体力が残ってないことを想定して答案を仕上げましょうね」

ってことを、折にふれてお伝えしていました

今後もこの思いは変わりそうにないです

とはいえ、答案作成を完了させるためにやることは特実・意匠と変わらないので、残り90分、省エネモードで商標の答案を書き終えたいです

そんな感じで、商標の今年の本試験問題を見ていきます

まずは問題文の分量のチェックです

問題文は2ページで、量としては例年並みです

設問の形式は問Iが条文説明問題で問IIが事例問題という定番パタンです

条文説明問題の分だけ、問題文を読む負担が特実・意匠と比べて小さいのは有り難いです

次に配点は40点・60点だから、表面の2ページ目の後半あたりで問IIに入りたいです

内容を見ていきます

問Iは項目をリストアップしていくタイプの問題ですので、「浅く広く(多く)」項目を挙げるという解答ポリシィで書いていきたいです

その一方で問IIは日付ありの事例問題なので、日付にアンダラインしながら設問表現を見ます

問II1で「輸入」が侵害を構成するか、(1)(2)の場合に分けて解答を求められてます

その(1)では「契約に従って」とあるのに対し、(2)では「同意を得ずに」と対比されてるので、「並行輸入だろうなぁ」との察しがつきます

逆に言うと、問題文を一読して公表論点が「並行輸入」だと予想できる程度には演習しておかなければなりません

「演習」といっても、過去問をやればカバーできるんで、演習素材の選択は過去問でOKです

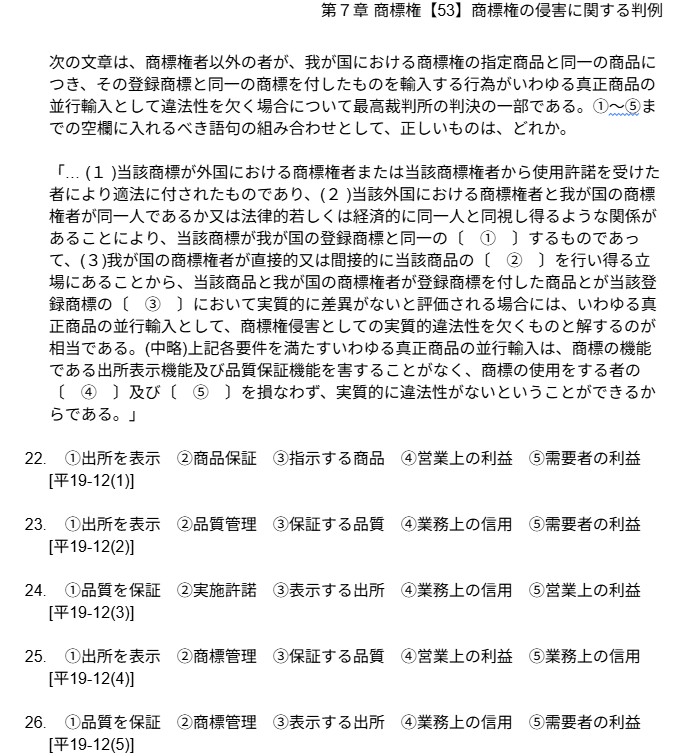

たとえば短答式試験では、平成19年に空所補充問題で並行輸入と商標権侵害にまつわる最高裁判例であるフレッドペリィ事件が空所補充形式で出題されていました

論文式試験では、平成17年の本試験問題(オーシャン2)をパッと思い出します

判例対策についても(なんちゃらアイテムなんかを買ってやるよりは)まずは過去問で出題された本試験問題で演習するのが確実ですし、学習範囲としての優先度も高いです

令和7年の問題に戻りましょう

そういえば、連載5日目について初めて言うのですが(焦)、問題文は試験会場で配布された問題集を見てくださいね

あるいは、本試験の問題は特許庁の公式サイトでも入手できます

問II2も日付入りなので日付に引き続きアンダラインしつつ、読んでいきます

「契約の締結の強制」は気になります

設問表現は乙の「出願に係る商標」の登録性、および、「拒絶理由を挙げた上で」なんで登録できない理由を探していく問題でしょうね

ここで基本事項ですが、論文式試験の解法手順において僕が「設問表現」というとき、それは、

・問題文中の疑問文 or 命令文

を指します

「設問表現を見る」というのは「問題文中の疑問文・命令文を見つける」と同義です

疑問文・命令文は、いずれも文末で形式的に見分けられるベーシックな表現が見極められればOKです

本題に戻って、設問を具体的に見ていきます

問Iは「商標権の消滅事由」に関する問題で、パッと見て「口述試験で何度も問われているな」と思い出しました

条文説明問題の対策も論文式試験の過去問を優先しつつ、問題が足りなくなったら口述試験の過去問をリメイクして演習してもいいかもしれないですね

(口述対策にもなるし)

問I1は「登録」しなければ「消滅の効力が生じない」が問われてるので、「商標権の放棄」を答えます

解答ボリュームについては、問I1と問I2とで小問が分かれてることに基づいて、商標権の放棄については多少は解答を厚くしたほうがよさそうです

答案構成は、

問I1

1. 商標権の放棄 (準特98①1・①柱)

2. 手続

(1). 申請

(2). 承諾

問I2

・

・

・

商標権の放棄の根拠条文は準特98①1ですが、使用権者・質権者の承諾の根拠条文は思い出せないため、答案を書く時に1回だけ貸与法文集をチェックします

暗記の負担を減らすために有効なのは貸与法文集の使い方の工夫ですから、来年の本試験の合格を目指す受験生も、日ごろの答案練習では論文式試験の貸与法文集を使いましょう

再び問題文に戻って、問I2に進みます

問I2は「放棄」以外の商標権の消滅原因について、1つ1つの解答は浅くても漏れなく挙げたいです

ざっとリストアップしたところだと、

1. 更新料の未納

2. 取消決定の確定

3. 無効審決の確定

4. 取消審決の確定

5. 相続人不存在

6. 法人の解散

でどうでしょうか

このうち「法人の解散」については、自信がないので解答をやめたいです

とはいえ、思いついた以上、答案構成には残しておきます

(時間が余れば、書くかもしれませんし)

一方で、法人の解散を除く上記の消滅原因のそれぞれは、もう1段階深く説明したほうがよさそうです

ということで、以下のような答案構成はどうでしょう

1. 更新料の未納

(1). 後期更新料の未納

(2). 以外の更新料の未納

2. 43の3?

3. 46の2

(1). 後発無効

①.

②.

(2). 後発無効以外

4. 54条

(1). 54②

(2). 54①

5. 相続人不存在

6. 法人の解散

1つ1つの項目は浅く解答するためにも、解答する項目は細分化したいです

(解答する項目を細分化しないと、解答がゴチャつくので)

後発無効は商標権の消滅時がさらに2つに別れる記憶があるので、分けておきます

ここで、答案構成の時点で思い出せない条文は答案を書く時に1回だけチェックし、条文を読みながら解答します

わざわざ答案構成時に貸与法文集を見たとて、その程度のあやふやな条文は解答時にも再び見たくなりますからね

だったら解答時に1回だけ見るほうが確実です

相続人不存在も、法人の解散も、解答時に貸与法文集を見て、根拠条文が探せなければ解答はカットします

続いて問IIへ移ります

アンダラインだけ引いていた問題文中の日付は幸い上から古い順に並んでいるようなので、上から順にナンバリングしていきます

問II1は時系列は解答に影響がなさそうな一方で、イに係る商標権が国際登録に基づく商標権であることが解答に影響しないかは留意します

その上で、乙による「輸入」(2③2)がイの「使用」(2③柱)であって、(1)・(2)のそれぞれにおいて並行輸入の規範を検討していきます

ところで、解答の順序としては(2)の「同意を得ずに」のほうを先に解答したいのですが、どうしましょう?

規範を明示した上で(2)⇒(1)の順で解答するかは迷います

答案構成では、暫定的に(2)⇒(1)の順で解答するとしました

問II1

1. 乙の輸入 (2③2)

2. フレッドペリィ事件の規範

3. ケース(2)

4. ケース(1)

最後に問II2です

甲の商標登録に係る出願が「国際登録の取消し後の商標登録出願」(68の32①)だから、この出願の出願時がどうなるかは先に言及したほうがよさそうです

その上で、あとは拒絶理由を挙げていきます

「化粧品」と「香料」は非類似なので4①10はなし、イについて防ゴ標章登録をすることも仮定できないから4①12もなし、ということで、

4①11

4①15

4①19

を挙げていきます

答案構成は

1. 68の32①

2. 4①11

3. 4①15 (4③)

4. 4①19 (4③)

5. 結論

で、冒頭で言ったように本試験当日は朝10時から商標は4通目の答案で、いいかげん早く終わらせたいです (血涙

4①15/19については両時判断 (4③)を忘れずに

ここまでに検討した答案構成を一覧でまとめておきますね